〒031-0823 青森県八戸市湊高台4-15-23 アルス湊高台C棟B(白銀駅・陸奥湊駅から車で10分)

営業時間

(完全予約制)

※休診日:不定休

(日・祝は休診.出張等による別日休診あり)

坐骨神経痛

坐骨神経痛でこんなお悩みがありませんか?

- お尻・太もも後面・膝から下にかけて、常に違和感/シビレを感じる。

- 立っている/座っているだけでお尻や足に痛み/シビレを感じ、長時間立ってられない、仕事や食事に集中できない。

- 歩行時に足の違和感/シビレを感じ、休憩を繰り返さないと長く歩けないため、日常生活に苦痛を感じる(間欠性跛行)

- 就寝時/起床時にお尻の痛み/シビレで目が覚め、睡眠不足から一日中気分が落ち込む。

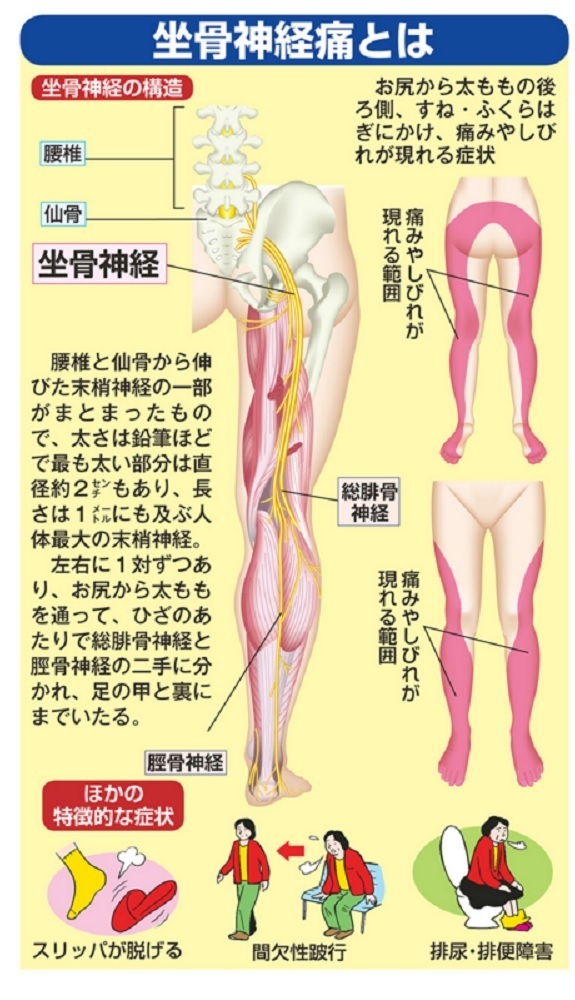

坐骨神経は、腰椎4~5番と仙骨の1~3番から出ている神経で、主に臀部・太もも後面・膝から下全体・足部まで走行しています。

もし上記のような心当たりがある場合、坐骨神経痛が疑われます。

しかし坐骨神経痛は、症状であって、病名ではありません。

坐骨神経は、腰椎の4~5番と仙骨の1~2番から出ている神経です。(なお、腰椎の4番からは大腿神経・閉鎖神経など腰部の神経も出ているため、これらの神経と坐骨神経は吻合しています。)

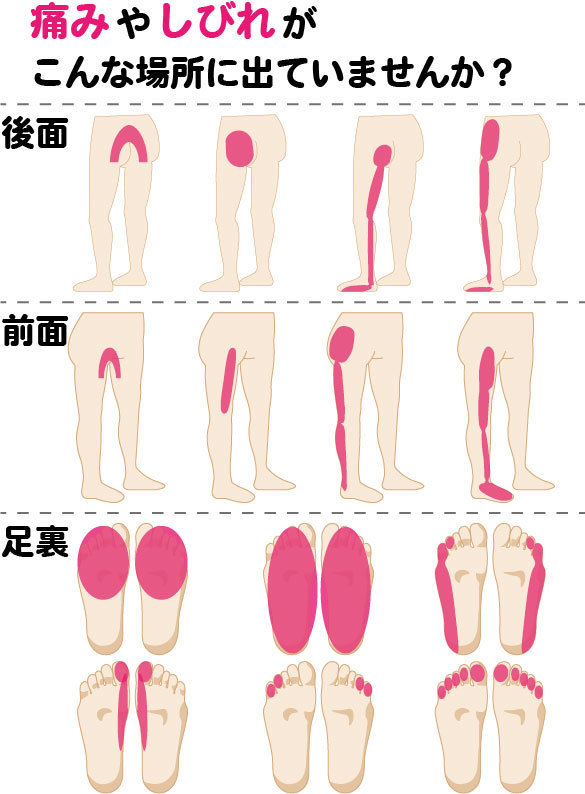

坐骨神経が何かしらの要因で引っ張られる/動かなくなる/酸欠になると、坐骨神経の領域である臀部・もも裏、脛骨神経の領域であるふくらはぎ・足裏、総腓骨神経の領域である膝から下の外側・前面・足の甲などに、シビレ/違和感/痛みなどが起こります。(脛骨神経・総腓骨神経には、坐骨神経の枝になります。)

多くの場合、長期間続いた不良姿勢や誤った生活習慣などによって立っていられない/座っていられない/歩けなくなるなどの運動障害へ繋がり、場合によっては精神的な問題にも関わります。(坐骨神経などの末梢神経には、自律神経も含まれています。)

重症になるほど改善に時間を要するため、早期の対応が必要です。(神経を圧迫している期間が長くなると、神経周囲の圧迫も起こるため、組織の擦り減りなどから軸索損傷に繋がるケースもあります。そういったケースの場合、手術を行っても完全に回復しないことがあります。)

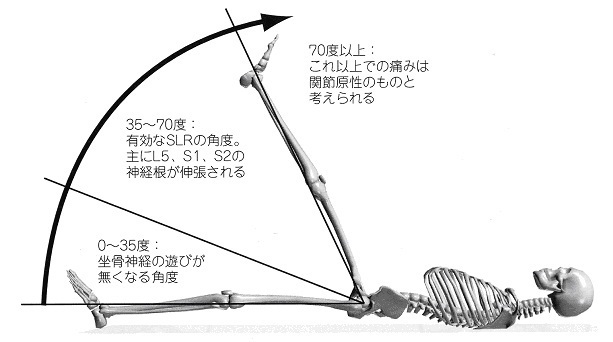

坐骨神経が痛みに関わっているかを調べるには検査がポイントになります。

SLRと呼ばれる検査法があり、この検査であなたが感じている痛み/シビレが強く誘発されると、坐骨神経が関係していることを評価できます。

しかし、この検査で反応が出ない方もいらっしゃいます。

そういった場合、血流障害や別の要因によって症状が起こっていると考えられます。

なぜ坐骨神経痛のような状態が起きるのかを知ることができれば改善にも繋がります。

ぜひ以下の内容を読んでいただき、坐骨神経痛に対する知識を深めましょう。

問題となっている場所によって様々な症状が起こるため、原因の特定が重要です。

SLR:仰向けになって症状のある足部を背屈し、膝を伸ばしたまま足を上げていきます。

※35~70°の範囲であなたが訴えているシビレ/痛みが起こった場合、坐骨神経の関与が疑われます。

(シビレ/痛みが時間の経過と共に起こる場合、血流障害や別の要因が考えられます。)

坐骨神経痛を改善する3つのポイント!

なぜシビレが起きるのでしょうか?

シビレが発生する原因として、以下のことなどが考えられます。

- 筋/膜が硬くなると、うっ血が起こって血流障害や痛み物質の蓄積などが発生し、神経に栄養や酸素が運ばれにくくなって酸欠となり、徐々にシビレ/痛みが起こる。(例:しもやけ・正座など)

- 筋/膜の硬さで神経が絞扼され、動作時などに神経が引き伸ばされて、鋭いシビレ/痛みが起きる。(針を刺したような痛み)

- 骨/関節の位置異常によって筋に問題が生じ、筋の緊張が起こって血流障害や神経の異常興奮が作られ、シビレ/痛みが起こる。

不良姿勢が続くと、骨/関節の位置が崩れていくため、筋に頼る体へなっていきます。

筋に依存し続けると、硬さ/緊張が作られるため、神経の絞扼や血流障害などを引き起こします。

神経が絞扼されると、動作時に神経が引っ張られてしまい、鋭い痛み/シビレが起きます。

血流障害の場合、各組織に酸素・栄養が運ばれにくくなるため、徐々に痛み/シビレが起こります。

あなたは正座で足がシビレたり、しもやけで手足がジンジンする経験をされたと思います。

正座でシビレが起きても、正座を崩せば徐々にシビレは軽減しますよね。

これは、正座による血管の圧迫が解消して血流障害が改善したからです。

しもやけの場合、温めることで血管が拡張してうっ血が改善されるため、ジンジンした感覚が軽くなっていきます。

しかし坐骨神経痛になってしまうと、血流障害/神経の絞扼が簡単に改善しません。

なぜなら、長期間にわたって作られた筋/膜組織の硬さは、簡単に緩まないのです。

また、動いた時にシビレがある場合、どこが原因で起きているか特定する必要があります。

もちろん病気や内臓との関係も疑われますので、安易な判断は危険です。

まとめると、坐骨神経痛は、神経が無理やり引っ張られているか、血流障害が主な原因であり、これらが何によって引き起こされているかを検査する必要があります。

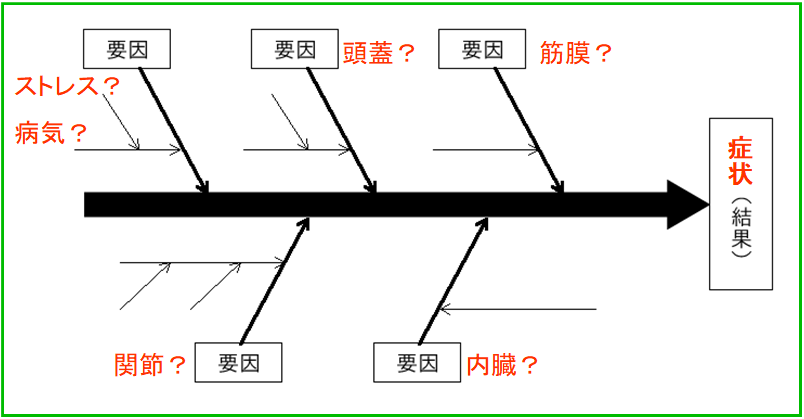

症状(結果)は、様々な原因が絡み合うことで起こります。

”症状=原因”ではありません。

大事なのは”原因”を改善することです。

坐骨神経痛の多くの原因は、臀部です。

例えば、座位での猫背姿勢が続くと、脊柱/骨盤が不安定な位置へ変わっていくため、上半身(体重の約70%)を支えることが難しくなり、一番下にある臀部への負荷が増大します。

結果、殿部に硬さ/緊張が作られて血管や神経の絞扼に繋がり、血流障害/神経障害などが起こって坐骨神経領域に症状が作られます。

また、足を組む・片側に寄りかかる・あぐら・女の子座りなど間違った生活習慣も、多くの坐骨神経痛の背景として見られます。

特に股関節が内旋(内股傾向)している方は、臀部の筋が伸ばされて弱化していくため、臀部周囲の循環が悪くなったり、坐骨神経を引っ張ってしまいやすい傾向にあります。

殿部の中でも特に坐骨神経と関係が深いとされているのが梨状筋です。

梨状筋は、坐骨神経と重なるように走行しているので、硬さ/緊張が作られると、坐骨神経を引っ張ったり、血流障害を招いて臀部から太もも裏に痛み/シビレを引き起こします。

また、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症における下肢の痛み/シビレにも関わっていたりしますので、様々な症状に対して重要な組織と言えます。

しかし、梨状筋だけが坐骨神経痛の原因になっているわけではありません。

なぜなら、神経は全身繋がっているからです。

臨床上、他の部位の異常が”坐骨神経領域”に痛み/シビレを出すことがあります。

太ももの内側の筋(内転筋群)の神経である”閉鎖神経”は、腰椎の4番で坐骨神経とで合流しています。

ですから、太ももの内側の筋が硬くなれば、閉鎖神経を介して坐骨神経に刺激が入って坐骨神経痛のような症状が起きるケースもあったりします。

このように別の原因で坐骨神経痛になっていれば、いくら梨状筋だけ施術しても改善しません。

また、痛み/シビレが出ている領域によって原因は変わってきますので、きちんと検査して原因を見つけることが必要になります。

なお、筋/膜組織/神経の異常は、レントゲンやMRIなどに写らないため、原因を特定することは難しいと言えます。

(坐骨神経は、自律神経とも関わりが深く、内科系・婦人科系・生殖器系疾患や精神的要素などと関わったりするため、安易な考えは避けるべきです。)

四股踏みストレッチ(正面)

※上記の筋がストレッチされます。

四股踏みストレッチ(横)

※上記の筋がストレッチされます。

臀部の筋に対するセルフケアとしてオススメなのは、四股踏み

四股踏みは、臀部の筋が緩むポジションでもあるため、施術で臀部の筋を緩める際は私もこのポジションを使ったりします。

お相撲さんは、坐骨神経痛や腰痛などになりにくいと言われています。

お相撲さんは、四股を踏むことによって臀部の筋の柔軟性や股関節の可動域が得られるため、血管を絞めつけたり、神経を引っ張るようなことが起きにくいからです。

まずは、四股の姿勢を取ってみましょう。

四股をする前と後で症状に変化が見られるのであれば、臀部の筋に問題があると評価できます。

もし症状の軽減がみられたら、毎日10回ほど四股踏みをして臀部の筋を柔らかくしていきましょう。

すぐに結果が出るわけではありません。何事も継続が大事です。

ただ、原因が一つとは限りません。

症状の範囲や期間によっては、複数の原因が関係していたりします。

原因によってセルフケアは変わりますので、まずは症状の原因がどこにあるかを専門の方に見つけてもらうことがポイントになります。

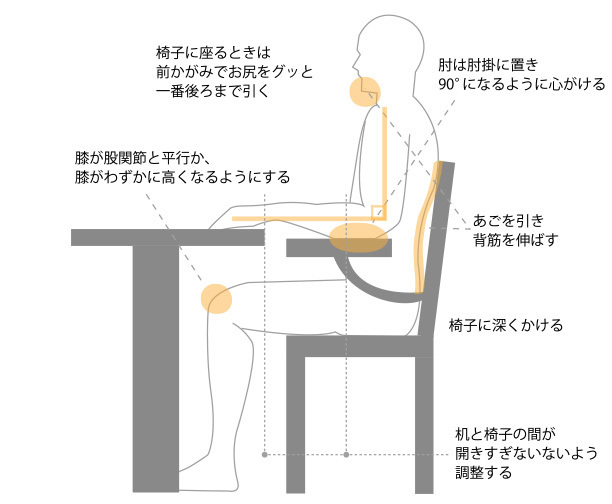

正しい座り方

坐骨は、お尻の付け根辺りにある骨です。

坐骨神経痛の方の特徴に、猫背姿勢・あぐら・女の子座り・足を組んで座るなど間違った生活習慣があります。

これらの姿勢を行えば、骨の位置異常が起きやすくなるため、骨で体を支えることができなくなり、筋/膜組織に過度な負担が掛かります。(筋に依存して体を支える姿勢)

正しい姿勢とは、骨で体を支えることです。

骨で体を支えることができれば、筋/膜組織に掛かる負担は軽減するため、筋/膜組織由来の痛みが起きにくくなります。

また、座位姿勢を長時間続けると、上半身を支えている骨盤への負荷が増加します。

その結果、座面と接している臀部に更なるストレスが加わり、うっ血による血流障害などが引き起こされて坐骨神経痛の様な症状が起きてしまうケースもあります。

イスを使用する際は、座面に坐骨を突き刺すイメージで座れば、筋に掛かる負担が小さくなります。

また、同じ姿勢を続けることは、特定の筋への過度な負担や弱化(縮む/萎縮)を招くことになるため、背もたれを利用することや軽い運動などで対応していくことが大事になります。

床/ソファーに座る際は、坐骨の辺りに座布団やクッションを入れてお尻の位置をやや高くし、臀部への負担を少なくしましょう。

正しい姿勢を身に付けることは、坐骨神経痛の予防に繋がるのです。

水を1日1.5ℓ前後飲みましょう。

マグネシウムが足りないと思う方は

適度に摂取しましょう。

人間の体は、60%が水です。

しかし多くの方は、コーヒー/お茶などカフェインを多く含んでいるものを飲んでいます。

カフェインは、利尿作用が強く、排尿回数を増やしてしまうので、体内を脱水状態へと変えていきます。

脱水状態になれば、血液はドロドロになり、筋は硬くなっていくので、血流障害へと繋がります。

また、尿を作ることが難しくなるため、体内の老廃物や毒素を体外に排泄できる量が減少し、残存による問題でうっ血が起こって血液中から痛み物質を産生させてしまうことに繋がります。

そこで、水を1日1.5ℓ前後摂取する習慣をつけ、代謝を上げつつ血流の改善/老廃物の除去に努めましょう。

栄養面から考えると、マグネシウムの摂取がオススメです。

マグネシウムは、筋を緩める作用があります。(逆にカルシウムは、筋を硬くする作用があるため、取り過ぎている方は摂取量を調整しましょう。)

しかしながら過度な摂取は、下痢を引き起こします。

マグネシウムが不足していると思われる方は、適度に摂取していくことをオススメします。

湯船につかり、血液循環を促しましょう。

坐骨神経痛に対して、冷シップを貼ったり、痛み止めを服用しているお話をよく耳にします。

坐骨神経痛の原因の多くは、うっ血による血流障害です。

冷やしてしまうと、血管が収縮し、血流量を減少させるため、血流障害を改善できません。

一方、温めると、血管は拡張し、血流量が増加します。

血流量が増加すれば、体の隅々に酸素や栄養素が届くため、組織の修復や老廃物の除去を促せます。

問診で、お風呂に入ると症状が軽減するという方がいらっしゃいます。(シャワーではあまり変化が起きません。)

これは、体が温められたことで血行が良くなり、血流障害や老廃物の除去が一時的に改善されたことから、症状の軽減に繋がったと考えられます。

しかしながらこれは、筋や膜組織/ファシアに原因がある場合です。

お風呂に入っても変化がない場合、重度の血流障害・骨/関節・自律神経などに原因があると推察されるため、ご自身で対応できる範囲ではない可能性が高いです。

そういった場合、専門の方に対応してもらうことが必要です。

たか接骨院では、このように考えています。

症状がある所に原因があるとは限らないため、全身を評価する必要があります!

あなたは、”症状が出ている所に原因がある!”と思っていませんか?

実際、症状が出ている所に電気を当てる、ほぐしてもらうことで、坐骨神経痛の改善が見られましたか?

症状が出ている所に繰り返し施術を行っても改善が見られないという事は、”症状の出ている所が原因ではない!”ということが考えられます。

つまりあなたは、何が原因で坐骨神経痛になっているかも分からないまま施術を受けているのです。

たか接骨院は、全身に着目して整体を行っています。

全身を検査しながら施術を進めていくため、症状と原因の関係についてお伝えすることができます。

ですからたか接骨院では、坐骨神経痛が改善されていくのです。

整体後、あなたはこのような変化を手に入れます。

- 運転で長時間座っていても、お尻のツラくない。

- 歩いていても足の違和感が気にならず、散歩や買い物が出来るようになった。

- 当たり前のように座って食事ができるようになった。

- 立っていても太ももの違和感がなく、集中して仕事が出来るようになった。

- シビレを気にせず朝まで眠れるようになった。

坐骨神経痛にお困りなら

たか接骨院 院長の佐々木です。

あなたのお悩みを解決します!

もし上記のようなことをしても改善が見られない場合、あなた自身が対応できる範囲ではない、もしくは別の原因によるものと考えられます。

たか接骨院は、数々の臨床経験から坐骨神経痛に関する経験・知識が他院に比べて豊富なため、詳細な問診と検査で原因を見つけます。

そこからお伝えできることは、症状がある所に原因があるとは限らないという事。

今まで色々なところに通うも改善しなかったという方は、原因を見つけられない施術家に出会っていたと考えられます。

たか接骨院の施術は、筋・膜組織・内臓・頭蓋・関節・神経・血管を使ったオーダーメイド整体で、原因に対して正確に施術を行い、身体の状態と日常生活での問題点をお伝えさせていただきます。

また、あなたのライフスタイルを考慮し、生活指導をはじめとする日常での立ち方・座り方・体の使い方・セルフケアもお伝えします。

ですから、あなたの坐骨神経痛を改善に導いていくことができるのです。

たか接骨院の整体で、健康的な身体を一緒に作っていきましょう。

坐骨神経痛でお悩みの方は、ぜひご検討ください。

ホームページを見たあなただけに

特別なご提案があります。

残り5名

(お試し料金に関しては、通院意思がある方の不安を解消するために設けております。通院の意思がなく初回の安さで来られる方・1回で全ての原因解決を求める方・その場の改善だけを考えている方・揉んで欲しい方などは、改善に対する当院の考え方と相違がありますので、通院されている方のご迷惑になると判断させていただき、以後の施術をお断りします。)

(また、施術計画やお客様自身の生活習慣の改善にご理解/ご協力いただけない方も、以後の施術をお断りします。)

新着情報・お知らせ

※4日午後~5日(出張)

※18日(休診)

※ご予約される方は、お早めにご連絡ください。

たか接骨院

住所

〒031-0823

青森県八戸市湊高台4-15-23

アルス湊高台C棟B

アクセス

白銀駅・陸奥湊駅から車で10分

営業時間

平日9:00~19:00/土曜日18:00まで(完全予約制)

※当日予約は13:00までにご連絡ください)

休診日

不定休

(日/祝は休診、別日休診あり)

※出張/所用等により急遽お休みをいただく場合がございますのでご理解ください